职场沟通总漏记? 用员工工作沟通记录表让对话成效率助手

每天上班,沟通就像按下了 “循环键”:晨会刚结束,客户电话就打了进来;好不容易和同事对接完需求,领导又临时召集开紧急会议…… 一天下来,嘴巴没停,脑子却像被清空的内存,明明是刚说过的重要事,转头就想不起来。

上周帮朋友整理工作资料,她对着手机屏幕急得团团转。原来三天前客户在电话里提了需求变更,她当时没及时记录,现在要核对细节,只能翻遍微信聊天记录和零碎的录音片段。结果找了两个小时,不仅聊天记录被表情包刷得无影无踪,录音还因为中途中断没存全。“要是当时好好记下来就好了,现在跟客户说不清,项目都要耽误了。” 她懊恼地说。

其实在办公室里,这样 “记不住”“找不到” 的沟通问题,早已成了很多人的日常。

这些沟通漏洞,正在悄悄偷走你的工作效率

有调研数据显示,职场人每天大概 30% 的时间都花在沟通相关的事务上。而这其中,约 40% 的时间其实是在填补 “信息差”:比如追着同事问 “上次开会说的截止日期是哪天”,在几十页聊天记录里翻客户随口提的需求,或者因为口头约定没凭证,和合作方为 “谁当初说过什么” 扯皮半天。

会议记录更是重灾区。有人做过测试:一场 1 小时的会议,手动记笔记最多能记下 30% 的关键信息;过了 24 小时,能清晰回忆起来的内容不到 10%。

有人可能会说:“我会录音啊!” 但录音真的能解决问题吗?

前阵子有读者吐槽,他每周要整理 5 场会议录音,用转文字工具导出文本后,面对的是密密麻麻的对话流水账,还得自己一句句标重点、分任务。一场 1 小时的录音,整理成能用的纪要至少要花 2 小时。“感觉自己不像在做业务,倒像个专职记笔记的。”

这些问题,说到底都是 “沟通记录没做好”。具体来看,有四个常见的 “坑” 最容易踩:

重要信息当场漏记:开会时领导突然布置任务,你正低头记前半句,后半句 “下周五交初稿” 没听清,回头问同事,大家都含糊其辞。

口头约定没证据:客户电话里说 “价格可以降 5%”,你没当回事没记录,签合同时客户不认账,最后只能自己背锅。

团队信息不同步:跨部门开会,A 记的是 “周三交方案”,B 记成 “周五”,执行时各按各的理解干,最后全得返工。

事后整理太耗时:录音、聊天记录、手写笔记散在各处,想汇总成周报素材,翻半天找不到关键内容。

说白了,手写记录、录音后整理、单纯靠脑子记这些传统沟通记录方式,早就跟不上现在快节奏的工作节奏了。

为什么需要 “更高效” 的沟通记录方式?

不是说传统记录方式完全没用,而是效率太低。

你想想:手动记笔记,写字速度永远赶不上说话速度,很容易漏关键信息;录音转文字,只是把 “听” 变成 “看”,但信息还是杂乱的,得自己筛选、分类、提炼;微信群聊记录更麻烦,刷半天屏,重要的话早就被表情包和闲聊淹没了。

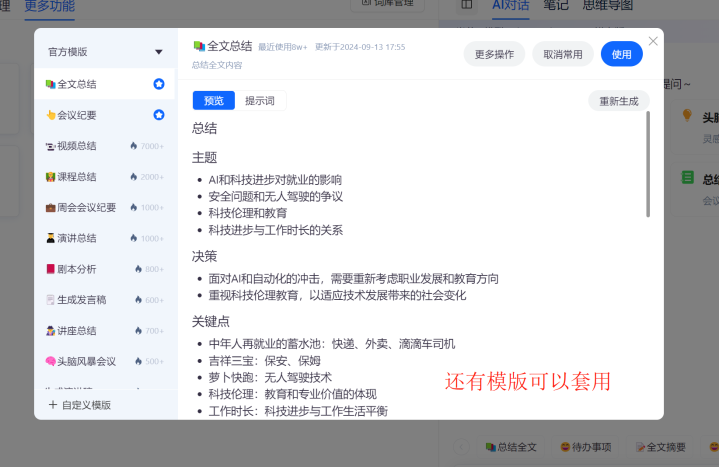

所以现在越来越多人开始用更智能的方式做沟通记录。但要注意,真正好用的沟通记录方式,不是简单的 “录音转文字”,而是能解决 “记录 - 整理 - 追踪” 全流程的问题。

比如有人用过基础的转文字工具,确实能把录音转成文字,但输出的是一大段没有逻辑的 “流水账”,还得自己标注 “谁在什么时间说了什么任务”“这个任务的截止日期是哪天”。等于只省了打字时间,没省整理时间。

而高效的沟通记录方式,应该不只是 “记下来”,还能帮你 “理清楚”“追到底”:实时记录沟通内容,自动区分 “工作事务” 和 “闲聊内容”,标出谁承诺了什么、什么时候要完成,最后直接生成带行动项的摘要;团队成员还能共享查看,不用再挨个发纪要。这样才能真正 “解放双手”,把整理记录的时间省下来,去做更重要的事。

三个真实案例:他们是怎么靠高效记录解决沟通难题的?

光说方法太空泛,分享三个身边的真实案例。都是普通职场人,用对了沟通记录方式后,工作效率明显提升。

案例一:制造企业 —— 开会不再 “记了白记”

张姐在一家千人规模的制造企业做生产管理,部门多,每周至少开 5 场跨部门协调会。以前开会,她专门安排助理做纪要,手写 + 录音双保险,但问题依然不少:

助理记的是 “领导说要优化流程”,但没记 “哪个流程”“谁负责推进”;录音转文字后,2 万字的文本里夹杂着车间噪音、大家的插话,根本没法直接用。

有次就因为 “设备维护时间” 记混了,生产部和设备部吵了一周,最后翻录音才发现是助理漏记了 “下周三下午” 这个关键信息。

今年初她开始用结构化的沟通记录方式:开会前在会议室放好录音设备(或手机打开记录工具),实时转文字的同时,提前录入参会人信息方便识别说话人。

会议结束后 5 分钟,就能收到一份自动生成的纪要:分 “待办任务”“问题讨论”“决议事项” 三部分,每个任务后面标着负责人、截止时间,比如 “王工:3 月 15 日前提交设备维护方案”。

张姐说变化很明显:会议纪要整理时间从 2 小时 / 场降到 10 分钟(主要是核对细节);跨部门任务扯皮率大幅下降,因为谁承诺的、什么时候做,写得清清楚楚;助理不用专职记笔记,能腾出手做数据分析,部门整体效率提了不少。

案例二:互联网公司 —— 远程沟通不再 “信息断层”

小李在一家 20 人左右的互联网创业公司做产品经理,团队一半人远程办公,沟通全靠线上会议、电话和微信。

以前最头疼的是客户沟通:客户一个电话打过来,聊需求、改方案,挂了电话他赶紧拿笔写,但经常漏细节。比如客户说 “首页按钮要红色,FF0000 那种色值”,他只记了 “红色按钮”,UI 设计稿出来后,客户说 “不是这个红”,只能返工。

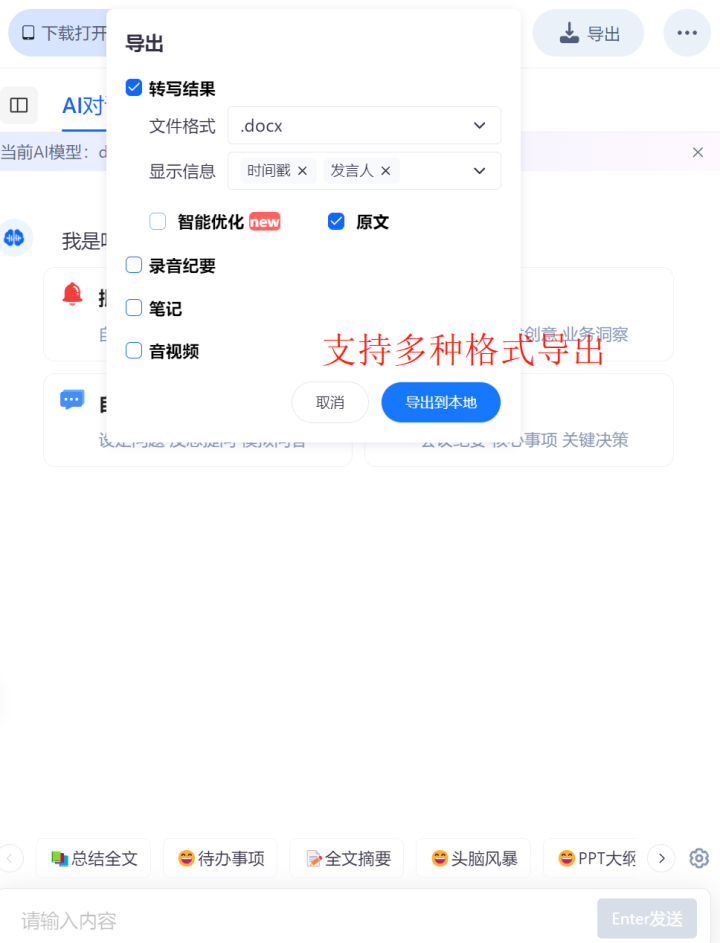

后来他养成了沟通时实时记录的习惯,客户电话、线上会议都自动接入记录工具。通话结束后,会生成一份 “客户需求清单”:明确需求是 “首页按钮颜色改为 FF0000(附色值)”,时间节点是 “3 月 10 日前出一版 demo”,还有待确认事项 “是否保留原有的搜索框位置”。

他把清单直接甩到项目群,设计师、开发一目了然。现在客户需求变更,他直接翻历史记录,截图发过去:“您上次说的是 FF0000,对吧?” 客户再也没法 “改口” 了。

团队内部沟通也更顺畅了:远程会议时,记录工具会自动提取行动项,比如 “后端:3 月 8 日前完成登录接口开发”,并同步到团队共享看板。谁的任务快到期了,系统会自动提醒,不用小李天天在群里催。

他算了笔账:以前每周至少花 8 小时整理客户沟通记录和团队任务,现在只需要 1 小时核对,省下的时间能多对接 2 个客户。

案例三:自由职业者 —— 多线程沟通不再 “一团乱麻”

小王是自由职业者,同时对接 5 个客户,每天微信、电话、当面聊不停。她以前用手机备忘录记沟通内容,但记完从不整理,等于白记。

有次一个客户问:“上次说的方案修改意见,你整理好了吗?” 她翻遍备忘录,只找到一句 “周三改方案”,具体改哪里完全没印象,只能硬着头皮回 “我再梳理下”,心里却慌得不行。

现在她养成了沟通必记录的习惯:不管跟客户当面聊还是打电话,都打开记录工具。所有沟通记录自动存在 “客户沟通库” 里,按客户名称分类,工具会自动标红关键信息,比如 “李总:本周五前交终版方案”“张姐:预算不超过 5 万”。每天早上,还会收到一条 “今日待办”,把所有沟通里的截止事项列出来,不用自己汇总。

上周她接了个急活,客户临时加需求,说 “上次电话里提过的”。她直接在记录库里搜客户名字 +“需求”,2 秒就找到录音片段和文字记录,连客户当时的语气都能回放(当然,提前征得了客户同意)。客户惊讶:“你记性也太好了!” 其实是记录工具帮的忙。

她说最大的变化是 “心里不慌了”:以前总怕漏事,现在所有沟通都有记录,随时能查,工作节奏稳多了。

高效沟通记录,到底能提升多少效率?

可能有人觉得 “案例是个例,不一定适合我”。其实从不少用户的反馈来看,传统记录方式和高效沟通记录方式的差异很明显:

记录耗时:传统方式下,1 小时沟通(会议 / 电话)整理成可用纪要,平均需要 2 小时(转文字 + 筛选 + 分类 + 标重点);用高效记录方式后,实时转文字 + 自动分类 + 提取关键信息,5 分钟生成初稿,最多再花 5 分钟核对,总耗时 10 分钟左右。

关键信息完整度:传统方式手动记录或录音后整理,关键信息(任务、时间、负责人)容易遗漏,平均完整度约 60%;高效记录方式通过语义识别抓取关键信息,完整度能提升到 95% 以上,偶尔有口音识别偏差,核对时改一下就行。

行动项完成率:传统方式下,行动项靠脑子记或零散记录,平均完成率约 60%,经常忘事;高效记录方式自动生成待办清单并到期提醒,完成率能提升到 90% 左右,拖延情况都少了。

团队信息同步时间:传统方式下,纪要整理完发邮件、群聊,跨部门成员看到并理解平均需要 1 天;高效记录方式下,会议结束实时生成共享纪要,团队成员点开就能看,信息同步几乎实时。

最后想说的话

职场沟通的核心,从来不是 “记下来” 这么简单,而是 “让沟通有价值”。

你每天说的话、开的会、对接的需求,如果不能转化为清晰的行动、可追溯的记录,其实都是在浪费时间。

高效的沟通记录方式,本质上是帮你把 “沟通” 和 “执行” 打通 —— 让每次对话都有记录、每次记录都有重点、每次重点都能追踪。

不用再担心 “忘了领导说啥”“客户不认账”“团队不同步”,把整理记录的时间省下来,去做真正能创造价值的事。

职场沟通不再遗漏,让每次对话都成为效率助推器。试试这样的高效沟通记录方式,你会发现工作其实可以不用那么累。

- 上一篇:叙利亚难民: 返回破碎的家 在废墟中寻找归属感

- 下一篇:没有了